- · 中原文物版面费是多少[01/26]

- · 《中原文物》投稿方式[01/26]

- · 《中原文物》期刊栏目设[01/26]

文物新疆|唐朝最流行的舞蹈原来是Ta

作者:网站采编关键词:

摘要:文物联接古今,文物印证历史。“文物新疆”旨在通过文博专家学者以现实笔法深入挖掘新疆出土文物、文物遗址蕴含的历史文化信息,实证中华民族多元一体历史进程和新疆是祖国不

文物联接古今,文物印证历史。“文物新疆”旨在通过文博专家学者以现实笔法深入挖掘新疆出土文物、文物遗址蕴含的历史文化信息,实证中华民族多元一体历史进程和新疆是祖国不可分割的一部分,充分阐释我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。

新疆古称西域,这里的古代乐舞具有独特的艺术魅力和重要的历史价值,是中华文化艺术宝库中传承了千年的艺术精粹之构成,也是古丝绸之路上文化交流的重要组成部分。中国古代文献记载及名人雅士诗词中所记载的西域乐舞艺术,令古代有幸观赏者惊心动魄,赞叹有加。那么,西域乐舞表演到底有多么震撼人心、乐曲有多么铿锵有力?当代的我们无法亲见,值得庆幸的是,历史将这些场面定格在了中原和西域出土的各类文物及古迹中,让我们有幸重温历史,感受乐舞艺术给我们带来的无穷魅力。

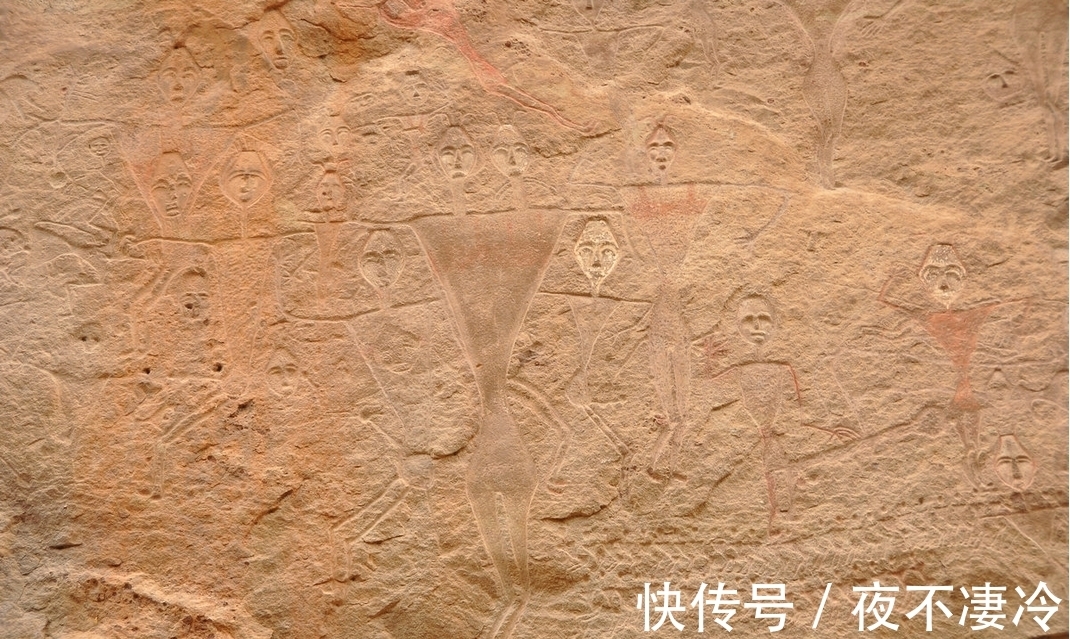

在新疆地区发现的一些古代文物遗迹中,我们可以清楚地看到古代艺术家们是如何通过肢体语言来表达自己思想情感的,其中最为典型的就是位于昌吉回族自治州呼图壁县、距今3000多年前的康家石门子岩画。在这座垂直高度208米的褐红色山峦,距地面10米左右的崖壁上,刻绘着二三百个大小不等、身姿各异的人物和动物形象。岩画采用浅浮雕的手法,画面中的人物以表现群体舞蹈动作为主题,有些图像下还刻绘了成排的小人在欢快舞蹈的场景,展现出古人在祈愿子嗣繁衍、人丁兴旺的祭祀仪式上举行舞蹈的情景。

康家石门子岩画。出自图录《舞动生命 乐扬心声——新疆古代舞乐艺术的记忆》

过去的人们除了用舞蹈表达对自然生态的崇拜、诠释生命的意义外,在相当长的一段时期,舞蹈表演也与原始宗教、某种祭祀仪式等有着密切的关系,其中较为典型的就是苏幕遮舞。苏幕遮是一种大型歌舞戏,又称乞寒舞,在古龟兹国是每年的7月举行,具有强烈的群众性和娱乐性。表现的内容:一是乞寒求水,二是破灾辟邪,其演出场面声势浩大、人物众多、气氛热烈。表演者男女皆有,头戴毡帽及面具,边歌边舞,相互泼水为戏,体现了很强的娱乐性。

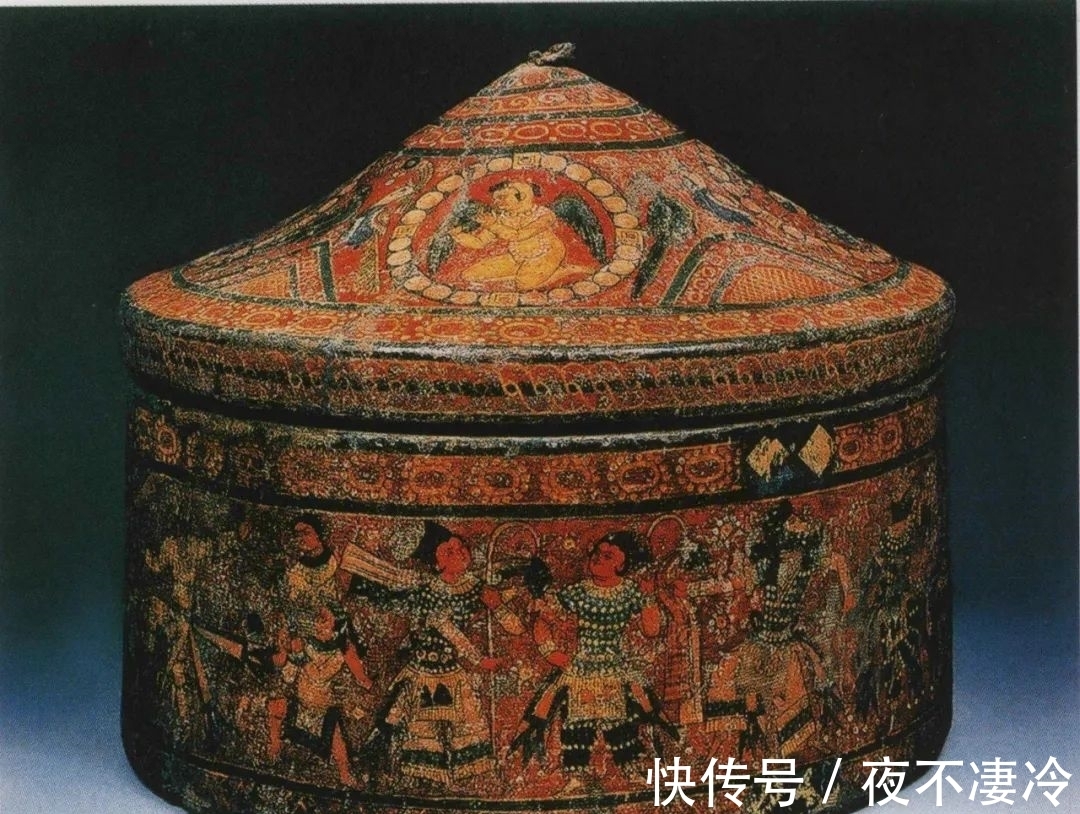

苏幕遮舍利盒。出自图录《舞动生命 乐扬心声——新疆古代舞乐艺术的记忆》

出土于库车市苏巴什佛寺遗址的一件木质彩绘舍利盒,就形象地展现了这一舞蹈场景。此舍利盒的盒盖上描绘的是四身美声鸟迦陵频伽分别手持筚篥、竖箜篌、曲项琵琶和类似五弦琵琶的乐器正在演奏,最为精彩的盒身部分绘有21位身穿华丽舞蹈服的舞者,其中10人头戴各式假面具,这些舞者中有仪仗旌幡,也有童子击掌合节,气氛热烈。这些形象具有强烈的表演成分,人们用神秘而充满象征意味的舞蹈演绎着美丽的神话传说,表达着对生命生生不息的祈盼。这种戏剧性舞蹈随古丝绸之路逐渐传到了中原。

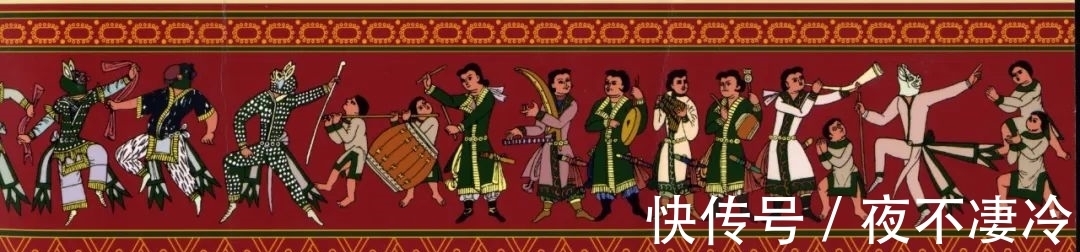

苏幕遮舍利盒盒面展开图。出自图录《舞动生命 乐扬心声——新疆古代舞乐艺术的记忆》

西域舞蹈有很强的地域特征,将当地居民豪迈、奔放、热情等性格特点都融入了舞蹈中。著名的胡旋舞、胡腾舞等就因舞者在舞跳之时活力四射、节奏明快,传入中原后也受到了热捧。由于表演胡旋舞和胡腾舞时所演奏的乐器以打击乐器为主,乐器音量大而洪亮,因此渲染出明快欢腾的气势,传到中原后风靡一时。时移世迁,我们虽然无法再看到唐代矫捷豪放的胡腾舞,但可以从遗留下来的唐代胡腾舞文物中,领略到这种曾经风靡全国的舞蹈,如敦煌壁画中的胡旋舞,宁夏与河南安阳出土陶釉瓶及石门上的胡腾舞等。陶釉瓶腹两面刻画着同样的“胡腾舞”图,画面中央是一舞蹈者,头戴尖顶帽,身穿翻领长衫,腰系宽带,脚穿长筒靴,做扭动踢踏舞蹈状。在他的右侧站着两个人,一人执钹,一人弹琵琶。左侧一人吹横笛,一人击掌伴唱。五人均深目高鼻,着胡服。

敦煌壁画中胡旋舞形象。图片由敦煌研究院提供

宁夏出土绿陶釉瓶上的胡腾舞。出自图录《舞动生命 乐扬心声——新疆古代舞乐艺术的记忆》

文章来源:《中原文物》 网址: http://www.zywwzz.cn/zonghexinwen/2022/0307/822.html

上一篇:国潮兴文化行|全国人大代表程芳:中原“国潮

下一篇:从文物看早期中国